個人で事業を始める時に提出する「開業届」ですが、最近お会いする事業主の方には提出していない方がちらほらいらっしゃいます。思ったより多いなという印象です。

理由はめんどくさいから、出す意味がわからないから、だそうです。

開業届は提出することで色々なメリットを享受できます。

私の場合は開業日を決めていたので、開業する前に開業届を提出していました。それには理由があります。

屋号付きの口座を事業用として利用する場合は開業前に開業届を提出しちゃおう

私が開業前に開業届を提出したのは、屋号付きの事業用口座を早く作りたかったからです。理由はこれに尽きます。

事業を行うには口座が必要になりますよね。個人事業主であれば個人名の口座を利用しても問題はありません。今まで使っていたプライベート用の口座を使うのも可能だし、事業用として新規に個人口座を開設するのも良いでしょう。これは個人の自由です。

ただ、私は屋号付きの口座を事業用として使おうと思っていましたので、開業後の手間を省きたかったため開業前から屋号付きの口座を作りたかったのです。

税理士も開業すると個人事業主ですから、屋号がない口座は個人名の口座となります。顧問契約を締結して顧問料の振込みをお願いする際に、税理士事務所だというのがわかるようにしたかったというのがあります。

そして銀行によって様々かもしれませんが、私が口座を作った銀行は屋号付きの口座を作るには開業届を提示する必要がありました。

開業届はきちんと個人事業主として仕事をしますよという証明になります。それが理由で開業届を開業前に提出しました。

後で口座を変更するのは面倒くさい

私は独立する際に日本政策金融公庫の創業融資を受けました。創業融資を受けるということは、入金される口座及び返済する口座が必要になります。

個人名の口座を利用しても問題はありませんが、後々のことを考えて最初から屋号付きの口座にしたかったというのがあります。

後々のことを考えてというのは、個人名の口座から屋号付きの口座へ変更する手間を省きたかったためです。

入金は一時ですが、返済は複数年続きます。その口座を変更するには変更の手続きをしないといけません。

面倒くさいので最初から屋号付きの事業用口座を作りたかったのです。

そしてもうひとつはクレジットカードの引き落とし口座です。

私は開業に伴いビジネス用のクレジットカードを作りました。その引き落とし口座を登録するのに屋号付きの事業用口座を指定したかった。

これも後々変更するのが面倒だったので先に作りたかったのです。

私は屋号付きの口座を作るために開業届を開業前に提出しましたが、個人名の口座を利用する場合には開業届は開業後でも問題ありません。

しかし、冒頭でも書きましたが、そもそも開業届自体を提出していない事業主も多くいるのが現実です。開業届って一体何なんだろうかとういことで、簡単に開業届についてまとめてみたいと思います。

そもそも開業届の提出は義務なのか

開業届とは

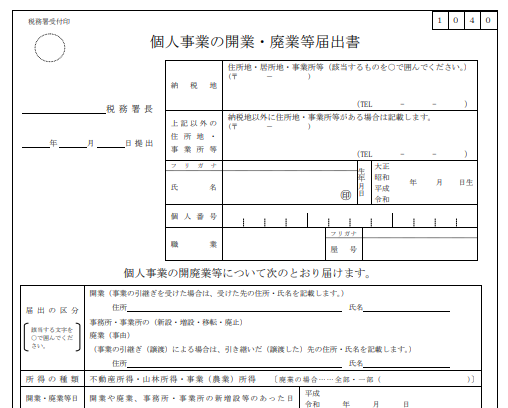

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。個人事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。事業を始めたので次回から確定申告しますからね、と税務署に自ら知らせる書類です。

提出は義務ではあるが罰則はない

国税庁のホームページでは、開業届には提出期限が設けられています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

(国税庁ホームページより)

との記載がありますので、提出は義務となっています。

しかし、開業届は提出しなかったことによる罰則などは設けられていないため、提出しなかったことにより税務署から催促されたりすることもありません。

そもそも開業届を提出していなければ確定申告をするまでは税務署は事業主が事業を開始したことを知り得ないですよね。開業届はこちらから税務署に知らせる書類なんですから。

ただし、開業届を提出していないからといって確定申告義務があるにも関わらず確定申告をしないという場合には罰則がありますのできちんと申告はしましょうね。

そんな開業届ですが、意外と提出していない事業主が多いのが現実です。冒頭でも触れましたが、理由をお聞きすると「税務署に行くのめんどくさいし、出す意味がわからない」とおっしゃられます。少額の事業であったり、帳簿付けがめんどくさいからという理由もあるのでしょうか。

しかし税理士の立場としては「もったいないな~」と思います。ではなぜもったいないのでしょうか。それは次のメリットを享受できないからなんです。

一般的には次のメリットを享受するために開業届を提出するんですね。そんなメリットいらないよっていう事業主は提出しなくても問題はないことになります。

ちなみに私の場合は上記の提出期限の書き方から、事業開始の事実があった日から1ヶ月以内であればOK、つまり開業前はダメとは記載がないから開業前に提出しようということで提出しました。12月開業でしたが9月に開業届を提出しています。何も問題なく受理されました。

提出することで受けられるメリット

自ら事業を開始したことを税務署に知らせたことにより受けられるメリットは次のとおりです。

青色申告できる

確定申告には大きく分けると「白色申告」と「青色申告」があります。

白色申告は簡易的ですが、税制上不利となります。簡易的とはいえ2014年から帳簿付けは義務づけられましたので、それほど簡易的ではなくなりました。

青色申告は手続きが面倒だったり、帳簿を複式簿記できちんとつける必要がありますが、それ以上に色々な税制上のメリットを享受することができます。

この青色申告をするには開業届の提出が必要です。青色申告により受けられる税制上のメリットを何個かピックアップすると次の点があげられます。

青色申告特別控除

複式簿記により帳簿付けを行っており、貸借対照表や損益計算書を作成し、確定申告書と一緒に提出することにより最大で65万円の特別控除を受けることができます。

青色事業専従者給与の必要経費算入

専従者の給与、つまり配偶者や15歳以上の家族を雇用した場合には、事前に税務署へ届け出た金額の範囲以内であれば全額を必要経費に算入できます。白色申告の場合には事業専従者控除として必要経費算入が可能ですが、上限が決まっており、配偶者は年間86万円、それ以外の家族はひとりにつき年間50万円です。

減価償却の特例

これは少額原価償却資産の特例をいい、1個または1組当たりの取得価額が30万円未満の資産については、取得後使用を開始した年に一括で必要経費に計上することができます。上限が年間300万円と決まっていますが、これは大きなメリットです。さらにこの少額減価償却資産の特例は強制ではなく選択適用ですので、一括で必要経費に計上したくない場合には、通常の減価償却資産として資産計上し、減価償却費の方法により耐用年数に渡って費用計上することもできます。白色申告の場合には、10万円未満の減価償却資産までしか一括での経費計上はできません。取得価額が10万円以上の資産は減価償却資産として資産計上し、通常の減価償却費の計算に従って耐用年数により経費計上することになります。ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、青色申告でも白色申告でも一括償却資産として計上し、3年で費用計上することができます。

家事関連費の必要経費算入

個人事業主は、自宅の一部を事業用として利用していることが多いと思いますが、青色申告ではご自宅の家賃や光熱水費や通信費などの一部を必要経費として計上することができます。白色申告の場合には主たる利用が事業用である場合には必要経費に計上できますが、ご自宅の一部を事業用として利用している場合には主たる利用は私的利用と考えられますので、必要経費には計上できないことになります。

純損失の繰越控除・繰戻還付

事業を開始した年や設備投資をおこなった年では、売上高よりも経費の方が多くなりがちです。その年は赤字になってしまうことが考えられます。青色申告をしている場合には、その年に生じた損失を翌年以後3年間繰り越して翌年以後の所得と相殺することができます。また、今年は赤字なんだけど、前年が黒字で所得税を納めていた場合には、今年の赤字を前年に繰り戻して納めていた所得税の還付を受けることができます。これらも青色申告をしている場合の優遇です。

貸倒引当金

債権回収が出来ない場合のリスクに備えて、年末に残っている売掛金などの売掛債権に対して5.5%の額を貸倒引当金繰入額として必要経費に計上出来ます。

青色申告制度については、国税庁のタックスアンサーでも説明がありますので一応載せておきます。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2070.htm

屋号を作れる

開業届には屋号を記載する欄があります。開業届を提出するとで、屋号付きで銀行口座を作成することが可能になります。個人事業主はプライベート用と事業用で口座を分けた方が経理処理もスムーズになりますし、振込口座として個人名の口座を指定するよりは屋号のある口座を指定した方が相手の信用度は高まるでしょう。私が開業前に開業届を提出した理由もこれです。

まとめ

開業届についてまとめてみました。私のように屋号付の事業用口座を作る予定の個人事業主は開業前に開業届を提出した方が後々の手間は省けると思います。開業日が決まっていない場合には難しいですが、開業日があらかじめ決まっている場合には検討してみてもよいのではないでしょうか。

そして、そもそも開業届は提出するようにしましょう。青色申告をすることによるメリットは大きいですよ。

【編集後記】

昨日は午前中は事務所で決算準備、午後から顧問先を訪問。

申告書の基礎データを作成していますが、PDFからの転記なので意外と時間がかかります。

減価償却資産の登録でCSV取込みができず辛いです。。。打ち直してます。

【家族日記】

昨日は早めに帰宅し子供たちと一緒にお風呂に。

昨日幼稚園をお休みした次女も元気だったので一安心。

今日は長男と一緒に事務所にきました。元気いっぱい遊んでます。