2020年(令和2年)分の確定申告から、65万円の青色申告特別控除を受けるためには電子申告又は電子帳簿保存が必要となります。

紙の確定申告書を提出すると65万円の青色申告特別控除は受けられません。

これまで確定申告書や青色申告決算書を印刷して紙で税務署へ提出されていた方は注意が必要です。

平成30年度税制改正のおさらい

平成30年度の税制改正により、2020年(令和2年)分以降の所得税について下記の変更がありました。

①青色申告特別控除額が65万円から55万円へ減額

②基礎控除額が38万円から48万円へ増額

③これまでのように65万円の青色申告特別控除を受けるためには、電子申告又は電子帳簿保存を要件として追加する

つまり、これまで確定申告書や青色申告決算書を紙に印刷して税務署へ持参あるいは郵送されていた方は65万円の青色申告特別控除を受けられなくなります。

控えとして税務署の収受印が欲しいという方も多いですよね。

しかし、その収受印のために紙で確定申告書等を提出してしまいますと、青色申告特別控除額は55万円となってしまいます。

改正前は青色申告特別控除が65万円、基礎控除が38万円、合計103万円の控除を受けられました。

改正後において上記③の要件を満たさない場合、青色申告特別控除が55万円、基礎控除が48万円、合計で103万円の控除を受けることになります。

変動ないので何も損しないかと思われますが、③の要件を満たすと、さらに10万円の青色申告特別控除を受けられるので、合計113万円の控除が受けられることになります。

③の要件を満たすだけで受けられる控除をみすみす受けないのは勿体ないですよね。

そこで上記③の電子申告又は電子帳簿保存について見ていきたいと思います。

なお、10万円の青色申告特別控除の適用要件はこれまでと変わりはありません。

e-Taxによる電子申告

e-Taxは一度は耳にしたことがあると思いますが、国税庁が提供するシステムで、インターネットで確定申告できるものです。

インターネットさえつながっていれば、ご自宅で確定申告が可能となります。

2019年(令和元年)分の所得税確定申告においては、新型コロナウイルスの影響で期限が延長されました。

確定申告会場も三密となることから、会場での確定申告に躊躇された方も多かったのではないでしょうか。

そんな時もe-Taxを利用すればご自宅で確定申告が可能となります。

会場へ出向く必要はありません。

ご自宅で、というのがひとつのポイントです。

これまで確定申告会場でパソコンに入力し、印刷して提出されていた方もいらっしゃると思います。

確定申告会場のパソコンから電子申告すればいいやとお思いになられる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはできません。

税務署へ置いてあるパソコンではe-Taxを利用した電子申告はできませんのでご注意ください。

また、青色申告特別控除を受けられる方は不動産所得か事業所得がある方が前提となります。

最近はスマホで確定申告も可能になりましたが、これらの所得がある方は対象外となりますので、こちらもご注意ください。

さて、e-Taxによりご自宅からパソコンを利用して電子申告をする場合には、方法として2つあります。

マイナンバーカード方式とIDパスワード方式です。

それぞれ見ていきたいと思います。

マイナンバーカード方式

マイナンバーカード方式は、その名の通りマイナンバーカードを利用してe-Taxへログインして確定申告する方法です。

事前準備

事前に市役所等でマイナンバーカードを取得する必要があります。

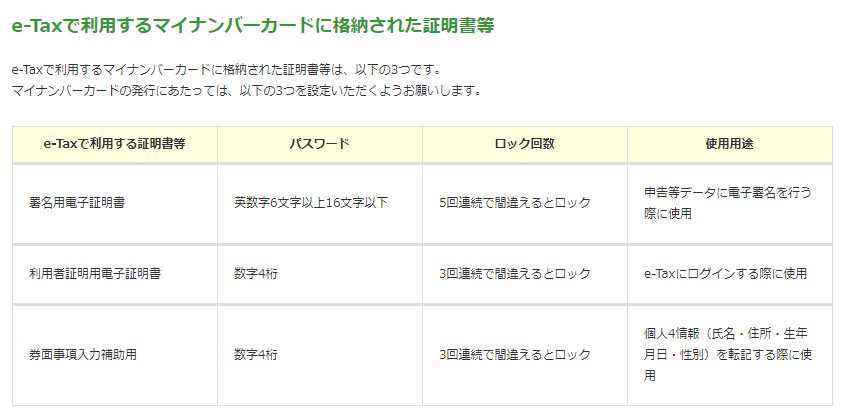

マイナンバーカードを発行するにあたっては、次の点にご注意ください。

上記3つの設定が必要となります。

マイナンバーカードの申し込みについては下記リンク先が参考になります。

マイナンバーカード総合サイト

https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

ちなみに、個人的に一番簡単なのはスマホかな、と思います。

私自身もスマホから申請しました。

そしてもう一つ準備しなければならないのがICカードリーダーです。

なんやねんって感じですが、マイナンバーカードを読み込む機械です。

「ICカードリーダー マイナンバーカード」と検索すると色々出てきます。

安いものでも問題はありません。

マイナンバーカードとICカードリーダー、この2つを準備します。

これにパソコンとインターネット環境が揃えば、準備する備品関係は完了です。

手続きの流れ

次からマイナンバーカード方式での確定申告の流れを見ていきましょう。

①利用者識別番号及び暗証番号の取得

利用者識別番号はe-Taxにログインする際に必ず必要となります。

下記リンクの「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」より「個人の方」へ進み、必要事項を入力していけば即時取得可能です。

e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて

https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/index.htm#anc02

②e-Taxソフトをダウンロード

利用者識別番号を取得したら、下記リンクを参考にe-Taxソフトをご自分のパソコンへダウンロードします。

e-Taxソフトダウンロードについて

https://www.e-tax.nta.go.jp/download/e-taxSoftDownLoad.htm

③確定申告書の作成

上記①②が完了したら、e-Taxソフトにて確定申告書を作成します。

国税庁 確定申告書等作成コーナー

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

④マイナンバーカード方式を選択して電子申告

確定申告書等作成コーナーにて作成を始めると、下記画面が表示されます。

マイナンバーカード方式を選択して作成作業を進めます。

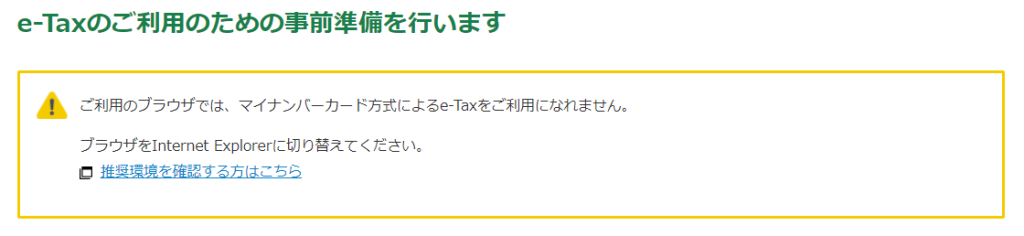

もし下記のようなエラーが発生したりした場合には、事前準備が整っていないことが原因です。

e-Taxソフトダウンロードコーナーの「(2)利用環境の確認」を参考に、再度事前準備が完了しているか確認してください。

事前準備が正常に行われ、確定申告書の作成が完了すると、電子申告へ進むことができます。

画面に従って操作していくと電子申告可能です。

ID・パスワード方式

次にID・パスワード方式について見ていきます。

ID・パスワード方式は、マイナンバーカード方式と異なり、マイナンバーカードを取得していない方を対象としています。

2020年10月現在ですと、新型コロナウイルスの影響もあり、マイナンバーカードの発行に相当の時間を要しているようです。

そのため、マイナンバーカードを取得できないことを想定すると、2020年分の確定申告はID・パスワード方式を選択するのもひとつの選択肢となります。

ただし、このID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応となります。

いずれは選択できなくなるかと思われますので、応急処置としての選択とお考え頂ければと思います。

事前準備

①ID・パスワードの取得

ID・パスワード方式は、その名の通りIDとパスワードが必要となります。

こちらは、税務署の職員と対面による本人確認を行う必要があります。

つまり、事前に運転免許証などの本人確認書類を持って税務署へ出向く必要があります。

税務署にて本人確認を行い、「ID・パスワード方式の届出完了通知」を発行してもらってください。

なお、平成30年1月以降に確定申告会場にてパソコンにより確定申告書を作成して提出されている場合には、申告書の控えと共に「ID・パスワード方式の届出完了通知」が出力されているそうです。

一度過去の確定申告書の控えを確認してみましょう。

手続きの流れ

ID・パスワードの手続きの流れについて見ていきます。

基本的にはマイナンバーカード方式と同じです。

マイナンバーカード方式のe-Taxソフトダウンロード以降の流れを参考に進めてください。

①e-Taxソフトをダウンロード

利用者識別番号を取得したら、下記リンクを参考にe-Taxソフトをご自分のパソコンへダウンロードします。

e-Taxソフトダウンロードについて

https://www.e-tax.nta.go.jp/download/e-taxSoftDownLoad.htm

②確定申告書の作成

上記①が完了したら、e-Taxソフトにて確定申告書を作成します。

国税庁 確定申告書等作成コーナー

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

③ID・パスワード方式を選択して電子申告

確定申告書等作成コーナーにて作成を始めると、下記画面が表示されます。

ID・パスワード方式を選択して作成作業を進めます。

電子帳簿保存

電子申告を選択せず、会計帳簿をデータで保存する電子帳簿保存を選択しても、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

しかし、この電子帳簿保存は、事前に税務署へ承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

原則は電子帳簿保存を始める3ヶ月前まで。

ただし、2020年分については特例でその期限が2020年9月末となっています。

そう、2020年10月現在、もう過ぎています。

つまり、選択できません。

2020年分の確定申告でこれから65万円の青色申告特別控除を受けようとする場合には、電子申告を選択しなければなりませんのでご注意ください。

2021年分から電子帳簿保存を選択する場合を想定し、電子帳簿保存について簡単に見ていきたいと思います。

まず電子帳簿保存には国税庁が定める要件をすべて満たす必要があります。

当然ですが、これがまた細かい。

国税庁のホームページにこれが明記されています。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm

色々準備する必要がありますね。

基準を満たすシステムを導入が大前提ですが、おそらく個人事業主の方が使用しているであろう会計ソフトは対応していないものが多いです。

インストール型はまだ可能性ありますが、クラウド型はほぼ不可能と思っていいと思います。

システムが対応していると仮定しても、それだけでは要件を満たしません。

ひとつだけ例をあげると、事務処理マニュアルの作成ですね。

個人事業主で、事務処理マニュアルを既に作成済みの方はいらっしゃらないのではないかと私は思っています。

つまり、この事務処理マニュアルを作成しなければなりません。

ここまででおわかり頂けると思いますが、2020年10月現在の運用方法においては、電子帳簿保存はオススメできません。

導入のコストが多すぎます。

電子申告を選択されることをオススメします。

まとめ

税理士会の活動で記帳指導を行うことになり、自分自身でも青色申告について確認をしたいなと思ってまとめてみました。

電子申告自体よりも、事前の準備が大変ですね。

事前準備は面倒ですが、これまで紙で提出しても受けられた65万円の青色申告特別控除が今年から受けられなくなってしまいます。

世の中は電子化の流れが強いですね。

高齢の方やパソコンが苦手な方には苦しい時代がきてしまいました。

電子申告も最初は難しく感じますが、慣れれば大丈夫です。

記帳指導を行う際にも、わからないのが当たり前として指導させて頂きたいと思います。

税理士も税務署職員も優しく教えてくれますので安心してください。

是非2020年分の確定申告から電子申告にチャレンジして欲しいなと思っています。

【編集後記】

今朝は4時起床。ルーティーン後に仕事。

8月決算法人の決算もほぼ固まりました。

【家族日記】

娘ちゃん息子くんの髪をカットしました。

娘ちゃんは前髪をメインに。

息子くんは全体的に結構バッサリ。

益々めんこくなりました。